【目次】

● 補償内容は一般契約と同じで、保険料は約19%割安に!

● 海自、陸自、空自・・・すべて対象!

● 現在の無事故割引(ノンフリート等級)は引き継げる!

● 同居の家族の車も割引対象になります!

● 異動・転勤になっても手続きはカンタン!

● 退職後も団体扱を継続できる!

● クレジットカード払いと団体割引の併用はできない

● 万一の事故や故障も24時間365日対応

● 自動車保険とセットにするとお得!

● 2輪バイクや原付も対象!

● 団体制度のデメリット!

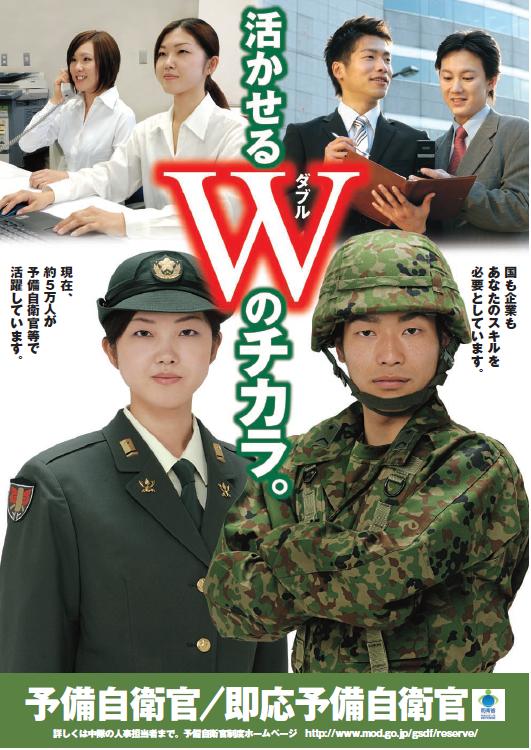

● 予備自衛官の方も対象

補償内容は一般契約と同じで、保険料は約19%割安に!

この制度は、防衛省の団体規模のスケールメリットを利用して、個人で自動車保険に加入するよりも保険料が割り引かれる制度です。

「車のディーラーや保険代理店から入る一般契約の自動車保険」と「自衛隊の団体自動車保険」とでは補償内容にどんな違いがあるの?と疑問に思われる方がよくおられます。

結論から言うと、補償内容は全く変わりません。

もう少し具体的に説明すると

- 対人賠償・対物賠償

- 運転者や同乗者のケガの補償

- 自分の車両保険

- その他の特約など

こういった補償内容に関しては、一般の契約とすべて同じだと思って間違いありません。ロードサービスなどのサービス面も同じです。団体だけ良くなっていたり悪くなっていたりということもありません。

補償内容は自由に選べる!

よく団体割引を効かす代わりに補償プランが限定されるのでは?と勘違いされる方もおられますが、そんなことはまったくありません。

補償内容も個々で自由に決めてお選びいただけます。

そもそも、自衛官が入れる団体保険には大きく分けて2種類あって一つは、「一般販売されていない団体独自の補償内容になっている保険」もう一つは、「一般販売されている商品に団体の割引を効かせただけで補償内容は一般契約とまったく同じ保険」と2タイプある中で、自衛隊の団体扱自動車保険は「後者のタイプ」になっています。

つまり、補償内容は一般の契約とまったく同じで

保険料が「約19%※」安くなっている保険なのです。

例えば、今一般の契約で年間10万円払っているとしたら、団体扱契約にするだけで年間の支払いが約8万1000円になるような感じです。補償内容は10万円のものと全く同じです。

海自、陸自、空自・・・すべて対象!

出典:陸上自衛隊ホームページ(http://www.mod.go.jp)

陸上・海上・航空の区別なくすべての自衛官の方が対象です。

そして対象者の範囲は以下のとおりです。

| 現職者 | 防衛省職員 | ○ |

| 防衛省共済組合職員 | ○ | |

| 現職の任期制隊員 | ○ | |

| 予備自衛官・即応予備自衛官 | ○ | |

| 非常勤職員 | △(一部の保険会社のみ可) | |

| 退職者 | 定年退職者 | ○ |

| 勧奨(応募認定)退職者 | ○ | |

| 自己都合退職者 | × |

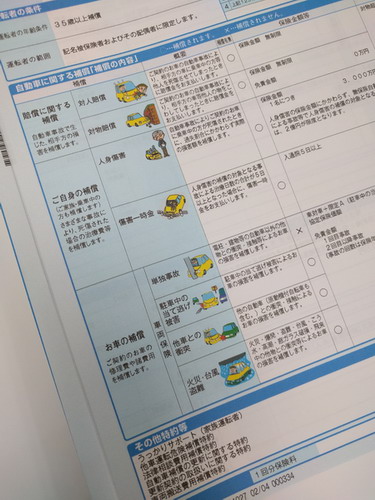

現在の無事故割引(ノンフリート等級)は引き継げる!

現在加入中の自動車保険があれば、

その等級(保険の割増引)を引き継げます。

またこの等級制度は一部の共済を除いてほとんどの損害保険会社が導入していますので、仮に保険会社を変えて申し込む場合でも、他社の等級を引き継ぐことができます。

それまでの等級を引き継ぐ場合には必ず前契約の保険証券の中から次の情報が必要になります。

- 前契約の保険会社と証券番号

- 保険期間

- 等級

- 事故有係数適用期間

これらの等級や事故有係数適用期間は一つ違うだけでも保険料がかなり違ってきますので、見積もりを出す時点で正確な内容を確認されておくことをおすすめします。

逆に悪い等級も引き継がないといけない!?

仮にこれまで何度か事故があって、1~5等級といういわゆるデメリット等級であった場合、たとえ保険会社を変えて新規で入り直しても、新規扱の6等級からスタートすることはできません。

この等級は各損保会社のあいだで情報共有されているので、良い等級を引き継げる代わりに悪い等級も引き継がなければならないというルールになっているのです。

同居の家族で11等級以上あれば割引が効く!

はじめて自動車保険に加入される場合は、必ず家族の自動車保険を確認しましょう。もし 同居のご家族のなかで11等級以上の自動車保険があれば、あなたの契約がグッと安くなる可能性があります。

通常はじめて自動車保険に加入する場合は6等級からスタートするのですが、これが7等級からはじめることができるのです。この割引を「セカンドカー割引」といいます。

たった1等級の差とはいえ、割引率が全然違います。たとえば26歳以上の補償ならセカンドカー割引があるのとないので30%以上も割引率が違うんですよ。

ちなみにご家族の自動車保険は団体扱になっていなくても、保険会社が違っていても大丈夫です。

同居の家族の車も割引対象になります!

防衛省職員本人のおくるま以外でも、この制度を利用することができます。対象となるのは、ご契約者の配偶者(内縁を含みます)、ご契約者またはその配偶者の同居の親族、ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族です。

| 防衛省職員 | ○ |

| 職員の配偶者 | ○ |

| 職員またはその配偶者の同居の親族 | ○ |

| 職員またはその配偶者の別居の扶養親族 | ○ |

具体的にどんなケースで団体扱にできるのかというと、

- 結婚して、もともと奥様が乗っていた車をそのまま乗るとき

- 同居の親の自動車保険

- 大学生で一人暮らししている息子名義の車

- 別居で暮らす扶養している親の自動車保険

こんなケースの場合でも団体扱にでき、割引を効かすことができます。

契約者は防衛省職員本人でなければならない

団体扱いにする場合、契約者は防衛省職員さん本人でなければなりません。

契約者というのは、保険の申し込みをして保険料を支払う人のことを言います。つまり申込書類に自署や捺印をする人のことです。

ただし、 引き落とし口座は希望があれば契約者と別の名義の口座を指定することも可能です。

異動・転勤になっても手続きはカンタン!

出典:海上自衛隊ホームページ(http://www.mod.go.jp)

お電話一本で手続きが完了します。

自衛官の方は本当に異動が多いですね。特に幹部自衛官の方は、毎年転属されることもあります。

転属された場合は、加入の代理店へご連絡ください。

自動車保険の契約自体は何も変わらず契約者住所だけ変更します。これをしておかないと、郵便物が届かなくなっちゃいますからね。

ちなみに異動のご連絡は引っ越し前、引っ越し後どちらでも構いませんが、引っ越し後の場合はお早めにご連絡ください。

他にも電話で手続きができる変更は以下のとおりです。

|

解約手続きなど電話ではできない変更の場合は、郵送での手続きが必要な場合もあります。

退職後も団体扱を継続できる!

出典:陸上自衛隊松山駐屯地ホームページ(http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/matsuyamasta/)

防衛省退職後も引き続き団体割引が適用されます。

割引率も現職の方と同じ一般契約より約19%割安です。

自己都合で退職された方は対象外

防衛省退職者の中で団体扱の対象となるのは

●勧奨退職者

●応募認定退職者

となっています。

上記以外の自己都合で退職された方は、団体扱いの対象外となりますのでご注意ください。ただし、ノンフリート等級(等級の割引)は引き続き、継続されます。

再就職されても継続できます

自衛官の退職時期は早いので多くの方が再就職をされていますが、もちろん別の企業や職業に就かれても防衛省団体扱自動車保険を継続することができます。

もしも新たに就職された先でも団体制度があるようなら、新しい職場の方と防衛省の方とで割引率の高い方を利用されるのがいいでしょう。

現職中に団体扱で加入していない場合は?

現職中は団体扱自動車保険に加入されていなかったという方でも、定年(推奨)退職された方であれば割引の対象になります。

クレジットカード払いと団体割引の併用はできない!

最近では保険料の支払いをクレジットカードでできるような保険が増えてきました。当店で取扱いの大手損害保険会社でも一般契約はクレジットカード払いが可能な会社もあるのですが、団体扱の場合はそれができません。

防衛省団体扱自動車保険は、支払い方法は口座振替のみとなっています。

引き落とし口座は給与受取口座ですか?

よく保険料の引き落とし口座は給与の口座ですか?と聞かれますが、答えはNOです。

引き落とし口座はどこを指定いただいても構いません。また契約者と異なる名義でもOKですので、たとえば奥様が自衛官で契約者は奥様だけど、ご主人様の口座から保険料の引き落としをするということも可能です。

2台以上の場合は別々の口座から引き落としできる?

たとえばお車が2台以上あって、車の所有者ごとに引き落とし口座を分けたいといった場合、できる保険会社とできない保険会社があります。

A保険会社は1契約ごとに口座を設定しますが、B保険会社は1契約者ごとに口座を設定するようになります。

同じ団体扱でも細かい規定が保険会社ごとに異なり、できることできないことが違うので、希望があれば担当者になんでも聞いてみましょう。

万一の事故や故障も24時間365日対応

万一事故や故障のときは24時間365日対応のロードサービスをご利用ください。内容は一般の自動車保険とまったく同様です。

加入される保険会社ごとに多少の違いはありますが、おおむね下記のようなサービスが契約者全員についています。

- 車両レッカー搬送サービス

- 緊急時の応急対応サービス

- 燃料切れ時のガソリン配達サービス

- おクルマ故障相談サービス

上記以外にも、レッカー搬送された後の交通費や宿泊費、代車費用などが付いている会社とそうでない会社がありますので、詳しくは代理店にお聞きください。

2輪バイクや原付でも団体扱で加入できる!

防衛省団体扱自動車保険では、自家用8車種・二輪自動車・原動機付自転車が団体扱の対象です。つまり二輪や原付に掛けるバイク保険も約19%割安になります。

自動車保険とセットにするとお得!?

自動車保険に加入中の自衛官の方がバイクに任意保険を掛けたい場合、安くする方法はいろいろあります。

【125cc以下の原付なら】

今の自動車保険にファミリーバイク特約を付けると安くなる可能性があります。万一事故があっても等級に影響することもありません。

また、自宅に原付が2台以上あるという場合には、ファミリーバイク特約を1つだけ付けておきさえすれば、何台でも対象になります。

【126cc以上のバイクなら】

単独でバイク保険に加入し団体扱の割引を適用しましょう。もちろん19%割引になります。

さらに自動車保険と契約を1証券にまとめることによって台数に応じた「ノンフリート多数割引」を適用することもできます。保険会社ごとに割引率が異なりますが、2台セットにすると1%~3%割引になります。

いずれにせよ

保険料を安くする一番のコツは『複数社比較すること!』

です。特にバイクは保険会社ごとにかなり保険料の差がありますので、いろんな選択肢の中からお客様にとって最良の保険を選びましょう。

団体制度のデメリット!

一般の自動車保険から防衛省団体扱自動車保険にすることについて、大きなデメリットはないと考えてよいでしょう。

しいてデメリットとして挙げるなら

- クレジットカード払いができない

- 契約者を職員本人にしかできない

これくらいではないでしょうか。

商品としてのデメリットより、どこで入るかが大きな問題!

団体扱にすること自体には大きなデメリットはありませんが、入る代理店によってはデメリットになるかもしれません。

保険料は、同じ商品・同じ補償にすればどこの窓口(代理店)で入っても同じ金額なのですが、入る代理店によって受けられるメリットは異なります。

●事故の時に適切なアドバイスが受けられるか?

●保険会社の対応で困ったとき力になってくれるか?

●有益な助言が受けれるか?

こういったことは代理店や担当者の腕によって差が出ます。

代理店を変更する場合にはこのようなメリットが受けられるかどうかをポイントに検討された方がいいでしょう。

予備自衛官の方も対象になりました!

出典:長崎地本ホームページ(http://www.mod.go.jp/pco/nagasaki)

これまでは団体扱の対象者を防衛省職員及び退職者とされていましたが、2017年秋から「予備自衛官」「即応予備自衛官」の方も対象可能となりました。

これで全国に約3万人おられる予備自衛官・即応予備自衛官の方も、団体扱自動車保険にして19%割引を受けられるということになります。

ただし、現職・退職者の契約に比べて若干の制限があります。

それは「長期契約にできない」ことです。「予備自衛官」「即応予備自衛官」の方は1年契約しかできません。

ちなみに、今回対象可となったのは団体扱自動車保険のみです。団体扱火災保険の方はまだ加入いただけませんのでご注意くださいね。

※「約19%割安」とは、次の通り、団体扱割引等を連算して算出しています。

・分割払の場合:1-{(1-団体扱割引・15%)×(1-一般契約分割割増分・約5%)}

・一時払の場合:1-{(1-団体扱割引・15%)×(1-団体扱一時払割引分・5%)}

| 大口団体割引率15%は、2022年7月1日~2023年6月30日の間に始期日を有するご契約に適用されます。割引率は毎年その団体の損害率等により見直されます。

残高不足等により2か月続けて口座振替不能が発生した場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただくことがあります。 22-TC04241 |